ホームに戻る

出典 :

関連 :

目次 :

MVVMパターンとは

WPFで推奨されているデザインパターンで、Model - View - ViewModel の略。

外観( View )と、外観に関連づくデータモデル( ViewModel )を分離することで、堅牢で透過性の高いアプリケーションとすることを目論んでいる。

MVCとの関連

MVVMは、Webアプリで主に用いられるMVC( Model - View - Controler )から派生したパターンで、類似点も多い。

View が外観を、Model が外観に直接関連しないデータを取り扱うという点は共通である。

MVVMの構成

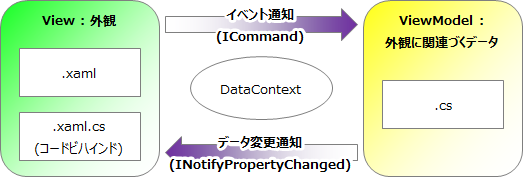

View はXAMLとコードビハインド(XAML.CS)から成り、外観を司る。

ViewModel は View とは独立しており、ViewModel のインスタンスが View の DataContext として関連づけられる。

これにより ViewModel のプロパティ(CLIプロパティ)と View の依存関係プロパティとが関連づけられ、

ViewModel の変更が View に伝播する。

この View と関連づけられた ViewModel のプロパティを「

変更通知プロパティ」と呼び、

View と ViewModel とのプロパティの関連づけを「

データバインディング」と呼ぶ。

逆に View に対するユーザの操作(イベント)は ViewModel の「

コマンド」に関連づけられ、ユーザ操作が ViewModel に伝播する。

(コマンドバインディング)

Model ( ViewModel ではない)は外観によらないデータおよび業務ロジックを指し、ViewModel に組み込まれることで外観に関連づけられる。

ファイル構成例

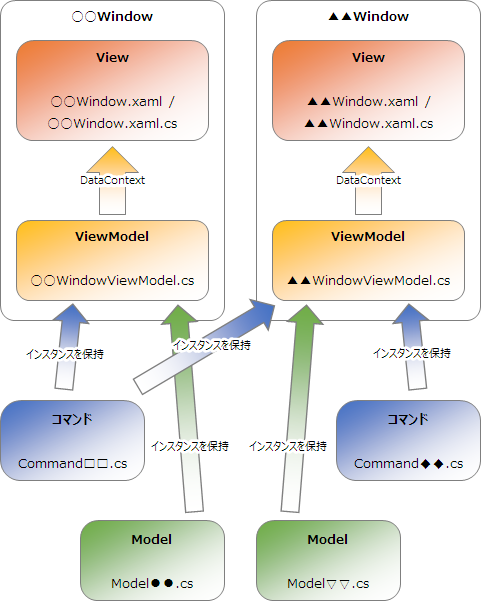

ウィンドウまたはユーザーコントロールごとに View と ViewModel を作成する。

View と連動させる ViewModel のプロパティは組み込み型を直接保持するか、必要な Model をインスタンス化する。

コマンドも同様に、それぞれの View で用いるもののインスタンスを ViewModel で保持する。

注意が必要な点

Visual Studioでウィンドウやユーザーコントロールを作成した際、対応するXAMLとコードビハインドは対で作成されるが、

ViewModel はいかなる場合も自動では作成されない(MVVMに準拠した構成とならない)。

このため、コードビハインドが ViewModel だと誤解されることも多いが誤りである。ViewModel はあくまで手動で作成する必要がある。

なお、MVVMパターンはコードビハインドの記述を最小限に留めることが推奨されている。

DataContextやバインディングの指定はXAMLで行うことが可能で、ユーザアクションへの対応(イベント処理)もコマンドに委譲できる。

この場合、コードビハインドにはコンストラクタしか記述されない。

ViewModel の実装

ViewModel のプロパティ変化を View に通知 : 変更通知プロパティ

ViewModel で保持している情報が変化した際に View 側で何らかの動作を起こしたい(例えば、UIの表示を変更する)場合は、

ViewModel にINotifyPropertyChangedインタフェースを実装したうえでPropertyChangedイベントを発生させる。

View 側はPropertyChangedイベントフックに、イベント発生時にコールしたいコールバック(イベントハンドラ)を登録する。

View 側のデータバインディングされたプロパティ(ターゲット)も PropertyChanged を契機として変化するため、INotifyPropertyChanged を実装しなければ連動しない。

(即ち、ViewModel と View の両方にINotifyPropertyChangedを実装する必要がある。

ただし、ターゲットに指定されるコントロールの依存関係プロパティは通常INotifyPropertyChangedを実装しているため、特殊な操作は必要ない。)

詳細はリンク先を参照。

View の操作を ViewModel に通知 : コマンド

UIへの操作を ViewModel に伝えたい場合はコマンドを使用する。詳細はリンク先を参照。

View と ViewModel の結合

任意のクラスを ViewModel として新たに作成し、View のDataContextに設定する。

ViewModel : MainViewModel.cs

namespace Sample

{

// ViewModel の本体

class MainViewModel

{

// プロパティ

public string Message { get; set; } = "サンプルメッセージ";

}

}

View : MainWindow.xaml

<

Window

(略)

>

<!-- MainViewModel を DataContext に設定 -->

<

Window.DataContext>

<

local:MainViewModel />

</

Window.DataContext>

:

<!-- TextBlock.Text を DataContext ( MainViewModel )の Message とバインド -->

<

TextBlock Text=

"{Binding Message}" />

ここでは

MainViewModelを

Windowの

DataContextとして設定している。

なお

localは

MainViewModelが属する名前空間(

Sample)のエイリアスである。

MainViewModelの

Messageプロパティを

TextBlockの

Textへとデータバインディングを行っているが、

MainViewModelを

DataContextとして関連づけているため、プロパティ名(

Message)のみを記述すればよい。

(

MainViewModel.Messageなどとする必要は無い。詳細は

データバインディングを参照。)

View : MainWindow.xaml.cs

namespace Sample

{

public partial class MainWindow : Window

{

// コンストラクタ

public MainWindow()

{

InitializeComponent();

this.DataContext = new MainViewModel();

}

}

}

DataContextの指定はコードビハインドから行うことも可能(推奨されない)。

その場合はコンストラクタ中で ViewModel のインスタンスをDataContextに代入する。

注意が必要な点

XAMLからDataContextの指定を行う場合、呼び出せる ViewModel のコンストラクタはデフォルトコンストラクタ(引数の無いコンストラクタ)に限定される。

このため、デフォルトコンストラクタ以外を呼びたい場合はコードビハインドで指定を行うなど回避策をとる必要がある。

ViewModel 構築の支援

変更通知プロパティやコマンドを含めた ViewModel の実装は煩雑であるが、

ViewModel の構築を支援してくれるライブラリが複数存在し、それらを活用することでコードの記述を大幅に削減できる。

ReactivePropertyが代表的。詳細はリンク先を参照。

View はXAMLとコードビハインド(XAML.CS)から成り、外観を司る。

ViewModel は View とは独立しており、ViewModel のインスタンスが View の DataContext として関連づけられる。

これにより ViewModel のプロパティ(CLIプロパティ)と View の依存関係プロパティとが関連づけられ、

ViewModel の変更が View に伝播する。

この View と関連づけられた ViewModel のプロパティを「変更通知プロパティ」と呼び、

View と ViewModel とのプロパティの関連づけを「データバインディング」と呼ぶ。

逆に View に対するユーザの操作(イベント)は ViewModel の「コマンド」に関連づけられ、ユーザ操作が ViewModel に伝播する。

(コマンドバインディング)

Model ( ViewModel ではない)は外観によらないデータおよび業務ロジックを指し、ViewModel に組み込まれることで外観に関連づけられる。

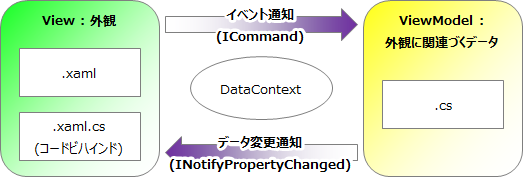

View はXAMLとコードビハインド(XAML.CS)から成り、外観を司る。

ViewModel は View とは独立しており、ViewModel のインスタンスが View の DataContext として関連づけられる。

これにより ViewModel のプロパティ(CLIプロパティ)と View の依存関係プロパティとが関連づけられ、

ViewModel の変更が View に伝播する。

この View と関連づけられた ViewModel のプロパティを「変更通知プロパティ」と呼び、

View と ViewModel とのプロパティの関連づけを「データバインディング」と呼ぶ。

逆に View に対するユーザの操作(イベント)は ViewModel の「コマンド」に関連づけられ、ユーザ操作が ViewModel に伝播する。

(コマンドバインディング)

Model ( ViewModel ではない)は外観によらないデータおよび業務ロジックを指し、ViewModel に組み込まれることで外観に関連づけられる。

ウィンドウまたはユーザーコントロールごとに View と ViewModel を作成する。

View と連動させる ViewModel のプロパティは組み込み型を直接保持するか、必要な Model をインスタンス化する。

コマンドも同様に、それぞれの View で用いるもののインスタンスを ViewModel で保持する。

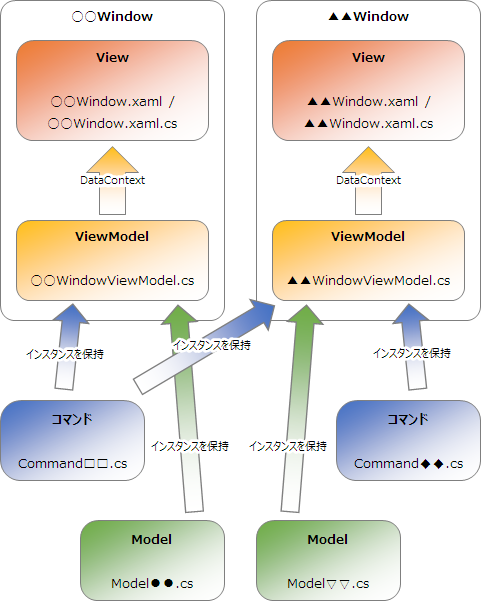

ウィンドウまたはユーザーコントロールごとに View と ViewModel を作成する。

View と連動させる ViewModel のプロパティは組み込み型を直接保持するか、必要な Model をインスタンス化する。

コマンドも同様に、それぞれの View で用いるもののインスタンスを ViewModel で保持する。